聚焦实战效能:部队装备场单装自动识别铭牌识别成功率超96%

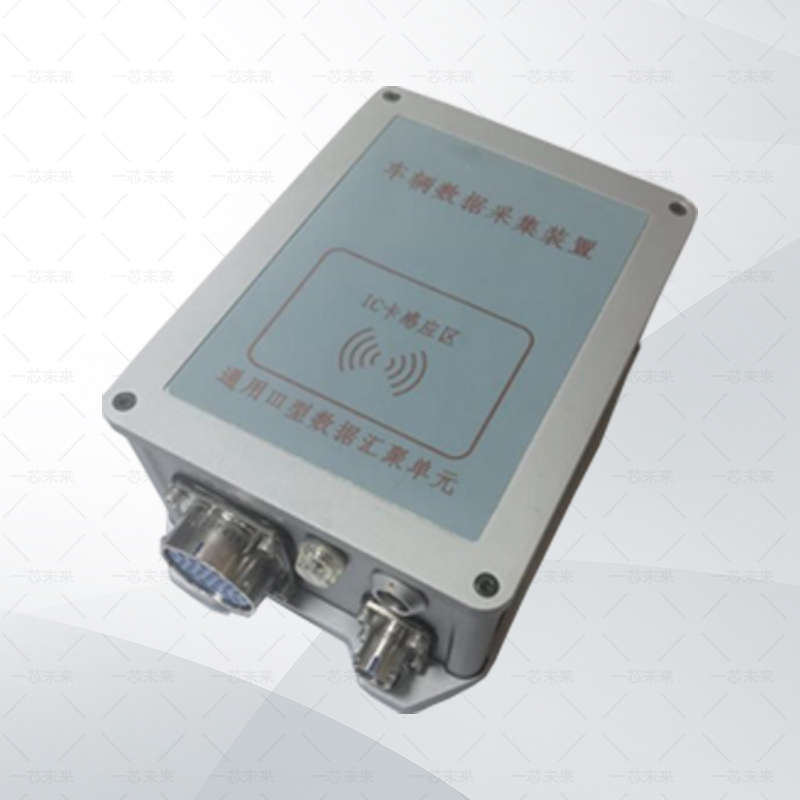

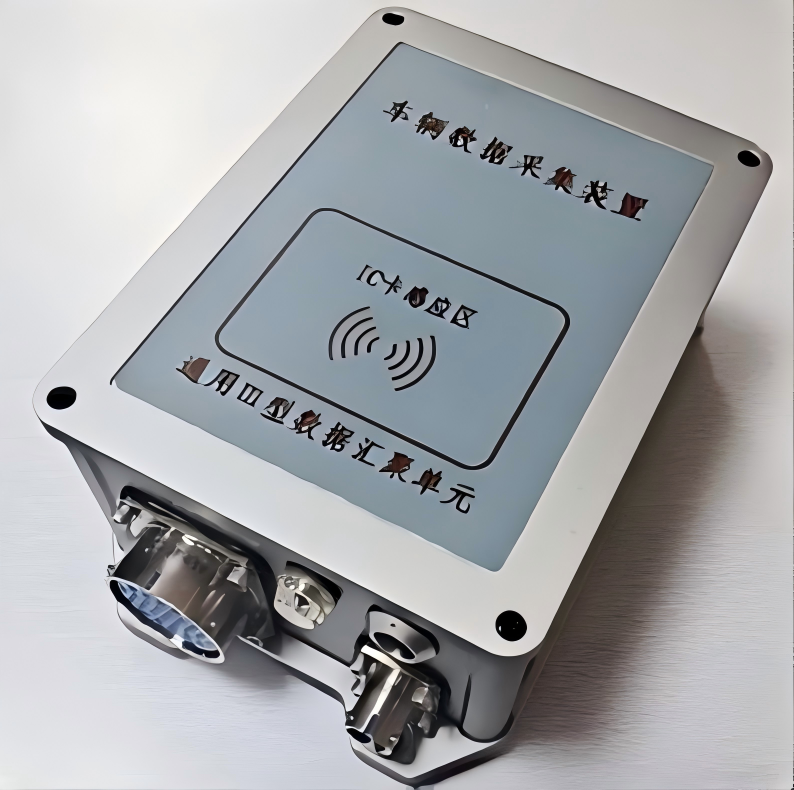

单装自动识别铭牌固定安装于大型装备的指定位置,主要实现装备的远距离、自动化、非接触式身份识别与关键属性数据采集,为部队资产及运载平台的精细化管理提供坚实支撑。那么,在条件复杂多变的部队装备场实际运行中,单装自动识别铭牌的识别成功率究竟能达到何种水平?

单装自动识别铭牌固定安装于大型装备的指定位置,主要实现装备的远距离、自动化、非接触式身份识别与关键属性数据采集,为部队资产及运载平台的精细化管理提供坚实支撑。那么,在条件复杂多变的部队装备场实际运行中,一芯未来的单装自动识别铭牌的识别成功率究竟能达到何种水平?

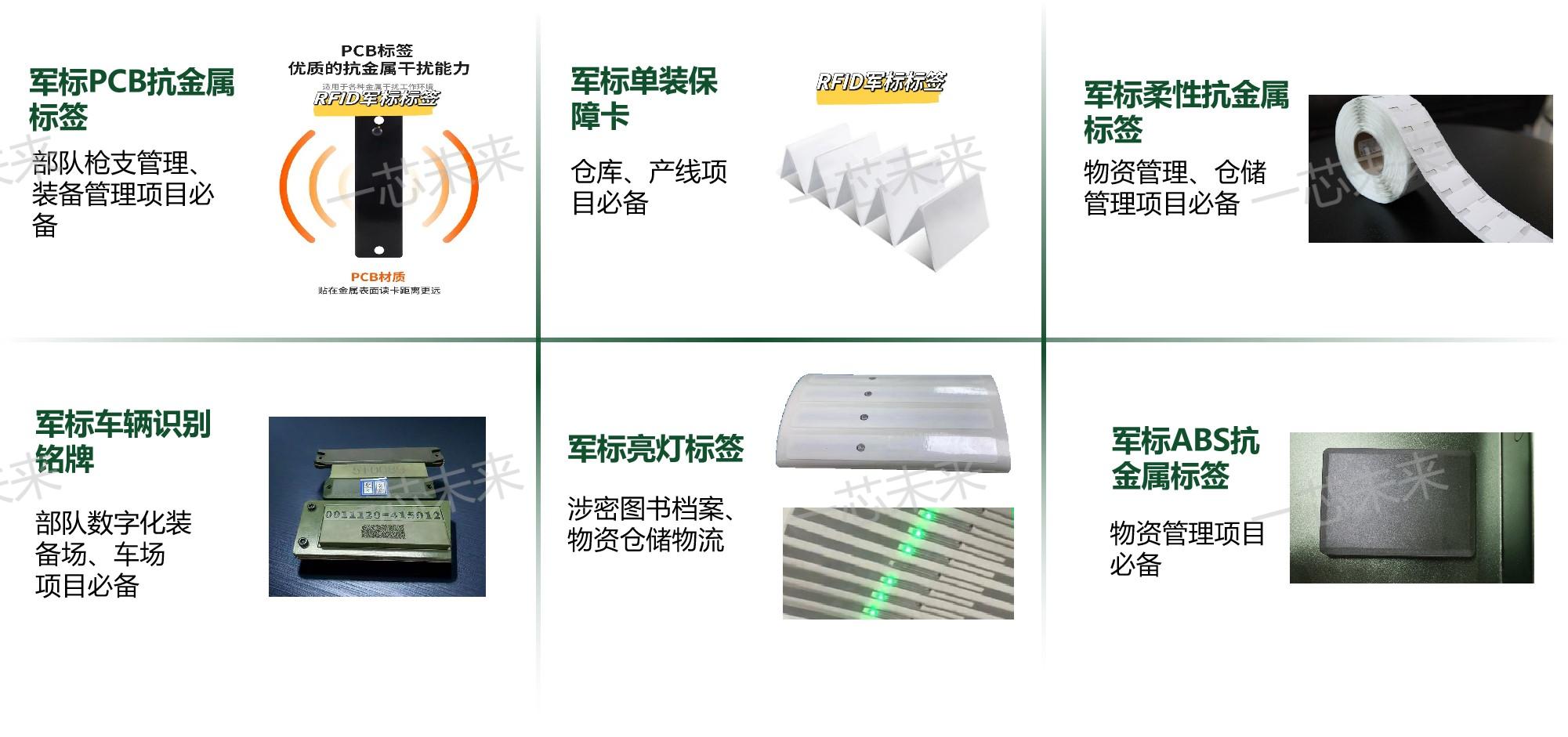

单装自动识别铭牌主要由由金属衬板和无源射频标签组成。无源射频标签包含编码区和用户区两大功能区:编码区固化存储装备的统一身份编号,存储容量不低于128比特(bits);用户区则用于记录核心系统部件的动态寿命信息,存储容量不低于2048比特(bits)。

在部队装备场的复杂应用环境中,多种因素交织影响着单装自动识别铭牌的识别成功率。

环境因素层面:装备场通常存在密集的电磁辐射源,如高频雷达、大功率通信设备及各类电子系统产生的强电磁信号,构成复杂的背景电磁环境。这些干扰信号极易对铭牌与识读器之间的射频通信链路造成压制或扰乱,导致信号传输衰减、误码甚至通信中断。

例如,邻近的无线电侦测设备工作时产生的特定频段干扰,可能直接淹没微弱的标签返回信号。此外,装备场所处地域的严苛气候条件——如持续高温、极端潮湿或频繁的沙尘侵袭——也会对铭牌物理性能及信号传输效率构成挑战。以高盐雾潮湿环境为例,金属基板和标签天线可能加速氧化腐蚀,影响其谐振特性,降低信号发射强度与识别灵敏度。

装备自身因素层面: 装备在作战训练、机动运输等使用过程中,不可避免地承受高强度振动、机械冲击等动态载荷。若铭牌的安装工艺或固定方式存在不足,极易引发其物理位置偏移、内部连接松动乃至结构性损伤。例如,履带式装备在越野机动时产生的剧烈颠簸,可能造成铭牌安装支架的疲劳断裂或标签与基板的脱粘,严重削弱其信号发射能力。

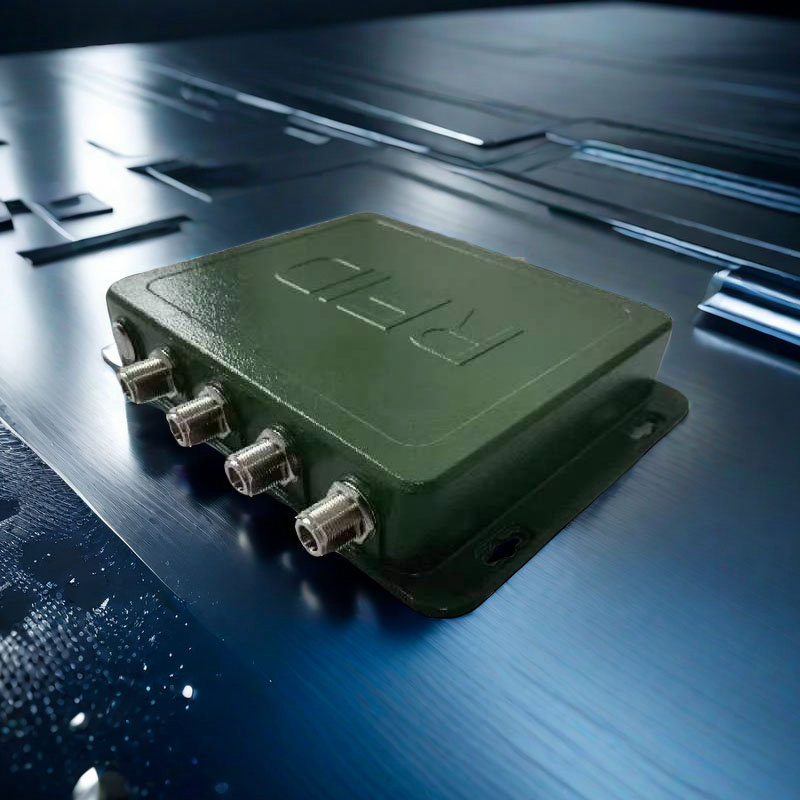

经过严格的工程化设计与广泛的部队实装验证,在采取了针对性的抗干扰加固、环境适应性优化以及安装工艺改进等措施后,单装自动识别铭牌在部队装备场展现出了令人满意的识别可靠性。在电磁环境相对洁净、温湿度适宜且装备状态平稳的常规条件下,其识别成功率可稳定维持在99%以上。即便在存在显著电磁干扰或遭遇中度恶劣天气(如轻度沙尘、小雨)等非理想工况下,通过部署具备更强抗扰能力的识读设备、优化系统配置参数,其识别成功率也能保持在96%的较高水平。

单装自动识别铭牌在部队装备场复杂多样的实际工况下,具备高度的可靠性与实用性。它显著提升了装备快速精准识别、状态实时监控与全生命周期管理的效能,为部队装备保障的精细化、智能化转型提供了关键技术支撑,有力夯实了战斗力生成与持续保障的物质基础。